jeudi, 06 mai 2010

Les injonctions paradoxales

Ignorez ce panneau !

"Selon une histoire très ancienne qui a autant dépité les philosophes que les théologiens, le diable mit un jour en cause la toute-puissance de Dieu en lui demandant de créer un rocher si énorme que Dieu lui-même ne saurait le soulever. Quel choix restait-il à Dieu? S'il ne pouvait soulever le rocher, il cessait d'être tout-puissant ; s'il pouvait le soulever, il était donc incapable de le faire assez gros."

La forme la plus fréquente peut-être sous laquelle le paradoxe s'introduit dans la pragmatique de la communication humaine est celle d'une injonction exigeant un comportement déterminé qui de par sa nature même ne peut être que spontanée. Le prototype d'un tel message serait alors "Soyez spontané !". toute personne ainsi mise en demeure d'avoir ce comportement se trouverait alors dans une position intenable. Pour exemple, les clients du bordel de luxe du "balcon" de Jean GENÊT sont tous pris dans ce système. Les filles sont payées pour jouer le rôle complémentaire qu'attendent d'elles tous les clients afin de vivre leurs rêves d'eux mêmes mais tout reste dans l'ordre du trompe l'oeil car tous savent (par exemple) que le pêcheur n'est pas le pêcheur, que le voleur n'est pas un vrai voleur etc... Or pour que que cela fonctionne il faudrait être spontané par obéissance donc sans spontanéité.

Voici quelques variantes d'injonction paradoxale ("paradoxe", pour mémoire, de "Para" = contre et "doxa"= opinion)

- Tu devrais m'aimer !

- Je veux que tu me domines !

- Ne sois donc pas si docile !

- Tu es libre de partir, tu fais comme tu veux et surtout ne t'inquiète pas si j'en tombe malade.

Dans chacun de ces exemples, tout échappatoire est impossible. Au pire l'autre refuse d'obéir, au mieux chacun fait ce qu'on lui demande mais pour de mauvaises raisons et l'on retombe dans l'obéissance elle-même. Là est le paradoxe, la spontanéité ne peut s'épanouir sans la liberté, sous la contrainte, la spontaneité n'est plus possible, et plus rien n'aura de sens. La liberté elle même est analogue à un paradoxe. Ainsi le code civil suisse stipule à l'article 27 : "Personne ne peut renoncer à sa liberté [...] ou la limiter dans une mesure qui viole la loi ou la moralité". Une phrase à méditer, bien sûr. Et Nicolas BERDÏAEFF ( cf. Bibl. in "Dostoïevski" Méridian books N.Y 1957) résumant la pensée de Dostoïevski écrit : "On ne peut identifier la liberté à la bonté, ou à la vérité, ou à la perfection, elle est la liberté et non la bonté."

Toute identification entre liberté et bonté ou perfection implique une négation de la liberté et renforce les méthodes de coercition. La bonté obligatoire cesse d'être la bonté du seul fait qu'on y est contraint.

Sur ces réflexions très intéressantes autour de la liberté, je souhaite de votre part un bon anniversaire à ce petit blog pour ses 2 ans d'existence. Je tiens par dessus tout, à remercier chaleureusement les lecteurs chéris z'et les commentateurs adorés de "Certains jours" sans qui ce petit blog ne serait pas. Etc...Etc...

Nota: D'ailleurs je ne demande à personne de me souhaiter cet anniversaire, bien au contraire ! même si j'estime que c'est quand même la moindre des politesses quand il y a un anniversaire quelquepart, d'y penser et le plus joyeusement du monde. Mais si vous l'oubliez, je n'en mourrai pas. Enfin si. Mais c'est pas grave, chacun est libre :-)

Source : "Une logique de la communication" de P. Watzlawick, J. Helmick Beavin, Don D. Jackson. Edition Seuil 1967.

Liens utiles :http://polaristo.com/jfpelletier/doctorat/012.htm

http://www.vadeker.net/corpus/gregory_bateson.html

Photo: Impasse vu d'un vélo dans le ciel de Lyon la nuit, pas loin de la rue Denfer. En Mai 2010. © Frb.

04:30 Publié dans A tribute to, Affiches, panneaux, vitrines, Art contemporain sauvage, Balades, De visu, Mémoire collective | Lien permanent

mercredi, 05 mai 2010

Crions

Qui pousse un cri meurt ! Qui se tait meurt aussi !

EISENSTEIN : "Alexander Nevsky" (1937-1938)

Cri, Crie, Cries

cri, crie, cries, cris

cri, cris

crie, crient, cries → voir crier

A lire : http://www.vadeker.net/beyond/infinity/trou/trou_enfer.html

Plus sérieusement : http://www.archipress.org/index.php?Itemid=38&id=53&a...

Photo : La fameuse plaque muette de la rue Crillon de Lyon (Crillon à Lyon), située dans le 6em arrondissement, quartier chic et feutré, seulement en apparence... Mai 2010. © Frb

06:01 Publié dans A tribute to, Affiches, panneaux, vitrines, Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, De visu, Mémoire collective, ô les murs ! | Lien permanent

mardi, 04 mai 2010

Mes nuits sans Oscar Wilde

"On devrait toujours être légèrement improbable".

OSCAR WILDE in "Aphorismes". Editions Mille et une nuits. 1997.

Là bas la nuit remue, ici elle est muette. Dans le hameau de Philippe J. il y a des pommiers des poiriers et des haies. "Comment peux tu aimer les haies toi qui écoutais "Man machine" ? Comment peut on tomber si bas"?. M'a t-on dit alors que la nuit s'étendait sur chaque chose et nous trouvait déjà tous à moitié ensevelis. La nuit fait tourner les électrophones, on me reparle du passé de ce temps où l'on "s'amusait", tous au réduit bien rabotés, il se peut que nos années folles, à flamber des sticks, à trinquer, furent juste celles du mortel ennui, cette nostalgie a fait école. Vingt ans, trente ans après, la déglingue fait encore rêver. Ô temps bénis ! tous les gri-gris ont fait école. La mère de famille de 40, de 50 ans même, gentiment décoiffée en ressortirait son kilt en zèbre. Une larme versée sur l'autre mouture du Cabaret Voltaire et puis dandinant son popotin entre zèbres et damiers elle irait vider le lave-vaisselle.

Ils sont anciens, ils ne tiennent pas la nuit. Ils travaillent le lendemain. ils portent le fruit d'un vieux bazar comme la grande histoire de leur vie Ils osent affirmer haut et fort "qu'il ne s'est rien passé de bien depuis". De bien ? Et depuis quand ? Sommes-nous venus sur terre pour savoir ce qui se ferait de mieux depuis ? La qualité n'est à personne. L'avant-garde est derrière. La nuit revient. Le charbon se frotte à l'alcool, d'autres n'en boiront plus jamais, épuisent la paire de hanche d'une bouteille de Perrier. Tout baigne.

Avec mon sécateur dans notre appartement, je taille les haies de Philippe J. Je dois lui rapporter au hameau très précisément lundi une haie presque parfaite. Georges allongé sur le tapis, me demande "Où as tu trouvé ce chat ?" "Mais quel chat ? Mon pauvre Georges, c'est bien triste comme tu déraisonnes, à ton âge tu devrais arrêter." Georges insiste, "Oui, un chat il parait qu'il miaulait sous la pluie". A quelques mètres un peu plus bas, le Cendrars de la tante Yvonne griffe chez Léon, "les dernières colonnes de l'église". Le temps d'écorcher les consonnes. Georges me dit que le chat est parti. "Où a t-il pu aller ?". Pourtant j'aurais juré qu'il se plaisait chez nous. Mais Georges rectifie. "Chez nous c'est pas ici". "Ah bon.". Il est 2H37. Les amis de Georges n'ont pas rappelé, Oscar surtout on l'attendait. Il y a grosse bringue au Macumba de Craponne avec l'orchestre "Décontraction" et les "Crazy boots" reformés. Se pourrait-il qu'on nous oublie ? Je prends le "Libé" d'un vieux lundi, j'épluche des pommes, sur la photo de Sarkozy. Philippe J. Sarkozy font des reflets sur le génépi, des flots verdâtres irisés d'or. Georges me dit qu'il faudrait que je finisse de tailler la haie avant que le jour se lève ou au plus tard lundi. "Tu sais bien que ce lundi t'as ton cours de frisbee". "Tu as raison". Mais je pense en moi même que tailler une haie, c'est davantage un boulot d'homme. La tête prise dans un rayonnage, je cherche un truc qui commencerait par Art. Art Blakey, Art Tatum... Peut être Art Zoyd. Ca serait bien pour se donner du courage. Art ensemble of Chicago et nous voilà sonnés des cloches. On s'offrirait bien une virée dans un gros tas de coussins à franges. Mais le temps presse.

"Sur l'autre versant orienté au midi il paraît qu'il n'y a pas un arbre". Georges a lu ça derrière la carte postale d'Ernest, avant de goûter une toute nouvelle boisson dont l'effet paraît il dure plusieurs heures. Il s'agit pour lui d'atteindre l'autre versant et de revenir. Maintenant il traverse le salon assis sur son éléphant blanc. Il me demande "ça te gêne pas ?. "Pense tu ! moi ça m'est complètement égal". Mais c'est peut-être plus embêtant pour les voisins du dessous. Les Ducorchet, Guy et Annie, ceux qui ont collé un village schtroumpf sur leur porte d'entrée et quelques décalcomanies autour de leur sonnette, des dinosaures, principalement. Georges me dit que les gens sont hyperbizarres aujourd'hui. Il a raison. Ils ne veulent pas admettre qu'on fasse du bruit au dessus de leur tête. "Peut-être qu'ils n'aiment pas mon éléphant blanc ?" Georges s'assombrit (je sens que ça lui fait de la peine), je le console. "C'est quand même moins pire qu'un effraie". Tu te souviens Juin 1953 ? Quand Philippe J. est venu chez nous, avec son effraie sur l'épaule ? Les Ducorchet à leur fenêtre, ils faisaient une de ces tête !". Je me souviens. Philippe J. avait composé un poème. Son effraie l'inspirait. "Philippe J .était assis là , exactement là où je suis. Sur cette chaise là, dans cette même cuisine". Georges m'écoute, perplexe. Il paraît médusé, m'interroge toujours. " Tu te souviens de ça toi ?". "Ben ouais !". "Mais permets moi de te signaler qu'en 53, t'étais pas née". "Et alors ? Qui ça gêne ?".

Je reprends mon souvenir, au point je l'avais laissé, j'en suis à la moitié. Ca coincide exactement avec la moitié de ma haie. Ce poème, Georges, dis je, tout continuant de cisailler des feuilles sèches, je vais te dire, tu vas pas me croire, eh ben... Sur les 8 phrases qui le composent, 3 seulement voient leur fin coïncider avec celle d’un vers. Les enjambements sont multiples. Pas moins de 9 enjambements sur 15 vers. C'est pas super ça ? Qu'est ce que t'en dis ?". Georges m'embrasse, me trouve exceptionnelle. Il me demande, "Et ce poème, tu le connais ?". "Je le connais par coeur pardi ! Prête moi ton éléphant deux secondes, allez ! viens près de moi que je te le récite." L'effraie, c'est vrai, ça se mérite et ça mérite d'être assis bien plus haut que sur une chaise pour le dire, pour l'écouter. Nous nous installons tous deux tant bien que mal sur le dos de la bête. "maintenant, Georges tais toi. S'il te plaît, écoute ça" :

La nuit est une grande cité endormie

où le vent souffle... Il est venu de loin jusqu'à

l'asile de ce lit. C'est la minuit de juin.

Tu dors, on m'a mené sur ces bords infinis,

le vent secoue le noisetier. Vient cet appel

qui se rapproche et se retire, on jurerait

une lueur fuyant à travers bois, ou bien

les ombres qui tournoient, dit-on, dans les enfers.

(Cet appel dans la nuit d'été, combien de choses

j'en pourrais dire, et de tes yeux...) Mais ce n'est que

l'oiseau nommé l’effraie qui nous appelle au fond

de ces bois de banlieue. Et déjà notre odeur

est celle de la pourriture au petit jour,

déjà sous notre peau si chaude perce l’os,

tandis que sombrent les étoiles au coin des rues.

"Alors ? Ca le fait ? Non ? ". Georges répond, "Ben, punaise !". Il est 4H40. Ma haie est presque terminée. Le chat est revenu, Georges a replié son éléphant, et ni vu ni connu. Guy Ducorchet fait sonner son réveil. On entend pleurer ses gamins. Le jour va pas tarder. Notre peau est si chaude, profitons. Georges dit "j'en reviens pas de l'effraie comme c'est chouette". Georges est drôle et j'aime rire. En bas on entend les klaxons, c'est les potes qui rappliquent du Macumba de Craponne, d'en bas ils nous crient de descendre. On voit un vieux punk de 44 ans avec une crête rose sur la tête, agiter ses bras joyeusement. "V'nez ! v'nez (qu'il dit), il y a une "after" au Palace de Couzon, les "Crazy Boots" vont faire un boeuf avec les 'Trashy Dolls", un truc unique, putain de ta mère ! le tout remixé par D.J Cooking en Vijing, et puis y'aura des performers, des activistes, des artistes d'avant-garde qui organisent une orgie dans une piscine remplie de ketchup et de bière, c'est gratuit, c'est interactif. Allez v'nez ! c'est le truc qui faut voir en ce moment". J'ai fini de tailler ma haie. Il est temps de nettoyer le sécateur. Demain j'appelerai Philippe J. pour savoir à quelle heure je peux aller au hameau. Je lui porterai sa haie. Je pense même que j'irai à vélo. On entend de loin le pote à crête, siffler brailler, Ricky klaxonne. Tous les copains, en perfectos, santiags, et débardeur fluos, dont certains cinquantaine bien sonnée, se font tourner le rhum au goulot, agglutinés dans les voitures. "Une after ! ah putain !" on y va ? vous suivez ?". Georges crie de la fenêtre "ok ça roule ! on arrive on vous suit". Il me dit "Ferme moi vite cette fenêtre !". Il est 6H00. Annie Ducorchet hurle sur ses gamins. La porte à schtroumpfs et dinosaures claque et reclaque sans cesse. On entend entre les cloisons, l'indicatif de RTL (ça fait au moins cent ans que c'est le même). Un nuage de cendre. Sarkozy, la retraite, Sarkozy et la dette... Déjà les premiers camions des poubelles. Je goûte une pomme. "Finalement j'aime mieux la Granny Smith que la Royal Gala, et toi ? Qu'est ce que t'en penses ?". Georges acquiesse distraitement tout en relevant notre courrier mail. Il lit grosso modo tout haut. "Joachim est au bord du Tibre il dit que "les flots tordus ondoient". "C'est tout ?". "Ouais, à part ça il a vu un torrent avec des flots écumeux, il t'embrasse". "L'effraie de Philippe J. a fait trois petits. Tu les verras quand tu lui porteras sa haie." "Ah ouais ? Super !". Je me demande comment exactement on appelle le petit de l'effraie. "Tu le sais toi ?". Georges ne sait pas, il dit que c'est le dernier de ses soucis. Il poursuit l'inventaire: "Oscar s'excuse, il avait une rhino, c'est pour ça qu'il n'est pas venu cette nuit." Je dis " Ah ça c'est con". "Oui c'est très con". Je ramasse les épluchures qui trainent sur le nez de Sarkozy. Georges me prend la main. "Et si tu nous faisais une tarte Tatin ma chérie ? "Les étoiles sombrent entre les rues". Je mets un disque des Redwood Plan. "Oui, mon amour, va pour une tarte Tatin!".

THE REDWOOD PLAN :"Something to prove"

Photos : "Soyons" (photo 1). "Réalistes" (photo 2). Graffs vus dans l'impasse jouxtant ma propre maison (quel toupet!). Lyon. Croix-Rousse. Mai 2010. © Frb.

vendredi, 23 avril 2010

Le mal en patience

Si le temps d'attente vous paraît déjà trop long ici, vous pouvez cliquer sur l'image, il vous viendra peut-être d'autres questions (peut-être distrayantes ?)...

Une salle d'attente avec des cubes et deux prospectus désolés. Un barbu en pull tricoté, avec une copine à chignon. Deux dames annoncent l'état des choses: "Nous, ça fait deux heures qu'on est là". Dehors il y a des grands carrés, posés sur des plaques de verglas, des arbres morts et des parkings. Ils appellent ça: "le nouveau Paray".

Certains ont des souliers crotteux et d'autres pas. L'une des deux dames respire longtemps et dit avec un regard triste "c'est malheureux, y'a pas de revue". Pas de revue juste deux prospectus dont un pour les cars Bucéphale(s). Quelqu'un répond : "Non, y'a que des cubes". Je dis: "ben, y'a plus qu'à jouer aux cubes". Sourires gênés, sauf une jeune fille qui sourit sur ses bas, (c'est toujours très attendrissant une fille qui sourit sur ses bas). Le barbu se masse la mâchoire pendant que sa copine à chignon murmure une phrase inaudible. Tous deux regardent un poster qui représente des hortensias dans une nacelle en osier blanc, le couple est secoué d'un fou-rire. Le barbu se masse plus fort la mâchoire et dans une grimace horrible, un mouvement de menton déformé, tout doucement murmure : "ais oi as ie, aiiiya !" (traduction littérale = "Fais moi pas rire Patricia !").

La dame à la veste bordeau n'arrête pas de regarder les cubes : "Quand même, des cubes !". L'autre répond "ouh ben, bon sang !".

Il y a une télé pendue en haut. Le mur est mauve juste ce qu'il faut. A volume faible, on sent passer le temps sur nous. Téléfin diffuse une fiction. Des blondes qui font du pédalo, des savants en combinaison qui cherchent un bout de microfilm dans un sous marin atomique: "L'océan n'a pas encore livré tous ses mystères, docteur". Personne ne bronche.

Le beau monsieur qui est à ma droite, avec un très beau blouson de cuir sort fumer une Malboro. La dame s'absorbe dans les cubes. La blonde descend du pédalo. Le monsieur au blouson de cuir, reste pas longtemps sur le parking, il hésite un peu puis revient. La dame questionne :"il doit faire froid dehors maintenant ?", ne quittant pas des yeux les cubes. Comme quelqu'un chargé d'une mission. Par exemple, garder des cubes, pendant que le maître des espions serait quelquepart, on ne sait trop où. Le monsieur lance d'une voix lugubre, "Non ça va, y'a plus de vent". Exposé net et sans bavure. La dame répond : "Parce que moi, je crains le froid !". Le monsieur dit : "Ah bon !". La dame répond: "Et pis je crains encore plus le vent". S'ensuivent de très longues minutes. Ponctuées de "ma foi !".

Parfois quelques toux sèches. Puis, entre les soupirs, le bruit d'une manche de manteau en skaïe qui se froisse, cherchant des papiers dans un sac. La première dame répète, "Nous, ça fait deux heures qu'on est là". Elle me regarde d'un air pensif, puis remet sa tête dans les cubes. Dans la télé un policier ouvre la porte du labo, il vient pour prévenir les gens : "Je ne peux rien faire tant que cette affaire ne sera pas résolue". Je sais que moi non plus. Le docteur dans le sous marin rajoute :"Ca fait partie du complot". Evidemment, personne n'est dupe. Sa secrétaire réplique : "J'ai bien fait mon boulot, mais je suis innocente. Qui est le coupable ? On se regarde en chiens de faïence. Une dame s'étire. Il est presque 17H40.

Le docteur dans le sous-marin écoute une bande magnétique : "Je vais vous montrer une technique qui va apprendre à votre cerveau à se surpasser". Je ne trouve pas ça inintéressant comme idée. De la réception on entend, "Dites moi ce qui vous arrive, monsieur ?" - "J'ai mal à la poitrine, ça me serre par là". On voit le monsieur dans l'embrasure faire des cercle avec son index tout autour de son estomac. La voix demande "vous avez des antécédents ?"."Non, pas vraiment". Il cherche un peu dans sa pochette. Comme si les antécédents s'y trouvaient. Il fait très noir sur le parking. Deux hommes déchargent des petits cartons remplis de médicaments.

La dame à l'anorak violet dit, "nous, on est là depuis 5H05". Il est 17H47. Je pense en moi même que celle là, elle doit être un petit peu mytho. L'infirmier vient, dans les yeux, un air grave: "Monsieur Pinaud!". Le barbu qui se tient la mâchoire se lève doucement. Sa copine le regarde partir comme s'il ne devait plus jamais revenir. A gauche on peut lire une affiche, "L'alcool en parler pour s'en libérer". J'ai envie d'un petit ballon de blanc. Une dame du personnel arrive, je ne sais pas trop à qui elle parle, elle annonce d'une voix bien timbrée, (comme celle d'une animatrice de télé qui ferait des jeux genre "Interville") : "il me faudrait votre carte de groupe sanguin.". Une autre voix de source imprécise répond :"oui, mais j'sais pas trop où j' l'ai mise". Sur le mur mauve, un savant dit :"Le robot est équipé de systèmes radioactifs". Ca ne surprend pas grand monde. Le savant nous montre un graphique, et pose doucement ses lunettes: "On s'est aperçu que cette molécule était capable de ressuciter les cellules mortes". Une femme blonde à forte poitrine paraît dans la porte-fenêtre, elle tient des dossiers sous son bras,"je suis le Docteur Lawrence, vous pouvez m'appeler Jessica !". La copine de monsieur Pinaud baille longtemps devant Jessica.

Les chaises sont couleur crème à pieds simples, métalliques comme dans les années 80. Le savant se verse un gin fizz et dit : "Vous nous avez fait peur, Jessica". Sur l'écran il y a des goélands qui volent au dessus d'une piscine. La dame blonde à l'anorak mauve dit "Je comprends pas pourquoi ils mettent des cubes, ça serait mieux qu'ils mettent des revues", l'autre à côté répond "oui, c'est bizarre de mettre des cubes à cet endroit". Une dame en blazer vert anglais se lève et traverse la salle pour aller se promener dans le couloir, elle porte des bottes en faux élandin avec des franges partout. Il y a le feu au laboratoire. Un blond hurle dans une radio: " A partir de maintenant, suivez bien les consignes, Jessica !". La dame qui n'aimait pas le froid se met debout contre le radiateur : "J'ai froid, ça tombe mal j'aime pas le froid". Sa copine répond tout de go "Pourtant ils chauffent bien les radiateurs !". Un vieux monsieur passe en boitant. On voit courir un grand docteur.

Photo 1 : Des cubes sinon rien. In situ. Salle d'attente des urgences du nouveau centre hospitalier ultra moderne de Paray Le Monial, (Aile centrale).

Photo 2 : Le strict nécessaire pour les uns, l'en deçà du minimal pour les autres. Un coin en retrait du hall d'accueil qui ne semble servir à rien ni à personne. Centre hospitalier (suite). Bâtiment des urgences. Aile centrale (suite et fin).

Photo 3 : Couloirs ouvrant sur des couloirs etc... Un autre monde hors- saison. Sait-on seulement si l'on en revient ? Photographie : centre hospitalier du nouveau Paray (aile gauche). Paray Le Monial. Janvier 2010. © Frb.

05:46 Publié dans Art contemporain sauvage, De visu, Impromptus, Interieurs-tables de travail, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent

mercredi, 21 avril 2010

Ici ou là

"Nous sommes nos propres démons, nous nous expulsons de notre paradis"

GOETHE. Extr. "Les souffrances du jeune Werther". Editions Gallimard Folio classique 2003.

Déréel (définition) :" Pensée déréelle, pensée détournée du réel et des nécessités logiques'.

Je me retire de la réalité. Je marche seule dans la foule, toute personne me paraît immobile, séparée du monde où je vis. Je traverse mon propre quartier comme si je ne l'avais jamais connu. Je vois filer mon ombre sur une vitrine telle l'ombre de quelqu'un d'autre. Je vois mes chaussures avancer sur les passages cloutés mais je ne traverse pas cette rue. Je vis sur une terre inconnue sans savoir si je vis ni où est située cette terre.

"Je chois continûment hors de moi-même, sans vertige, sans brouillard dans la précision comme si j'étais drogué. Cette magnifique nature étalée là devant moi, m'apparaît aussi glacée qu'une miniature passée au vernis" (1)

Je croise une vieille connaissance qui me parle de ses soucis. Je vis hors de ma propre écoute. Je dévisage la vieille connaissance, elle m'est complètement dérisoire. Qu'ai- je à faire avec cette personne ? Je vois ses bras qui se balancent, mais je ne sais pas si ce sont ses bras. Je crois entendre la fin de ses phrases, mais je ne sais plus où vont ces phrases, où est la fin, ni où est le début. La vieille connaissance me tutoie, je lui dis des phrases convenues, Je les dis mais ne m'entends plus. Parler à cette personne me tue.

" Je suis de trop mais double deuil, ce dont je suis exclu ne me fait pas envie"(2)

Je subis la réalité, (suprême offense), le monde m'est présenté comme un monde avec lequel je dois entretenir des rapports polis, il me faudrait trouver sympathique, celui ou celle qui me demande très gentiment de mes nouvelles. Des nouvelles de qui ? Et pourquoi ? Je ne me le demande même pas. Il me faudrait trouver drôles quelques plaisanteries de ces mêmes qui me croyant triste chercheraient à me sortir d'une tristesse qu'ils prétendent négative, à me rendre plus gaie, disent ils. De quelle humeur celui ci ou celle là voudraient ils me sortir au point que puisse me distraire ? Ni eux ni moi bien que je reste liée au monde par un fil qui ne m'est d'aucune importance, n'ont à mes yeux le sens qu'ils accordent à tout cela. Un instant peut être pourrais-je m'en exacerber mais je n'ai plus aucun langage.

"Je feuillette l'album d'un peintre que j'aime, je ne puis le faire qu'avec détachement. J'approuve cette peinture mais les images sont glacées et cela m'ennuie" (3)

Nota : Les phrases (numérotées) sont extraites de l'ouvrage de Roland BARTHES "Fragments d'un discours amoureux" dont le chapitre "Déréalité" a largerment inspiré ce billet.

Photo : Ici ou là. Juste où je ne suis pas. Nabirosina. Avril 2010. © Frb.

22:43 Publié dans A tribute to, Balades, Ciels, Impromptus, Mémoire collective | Lien permanent

mercredi, 14 avril 2010

La ritournelle

"Dieu nous garde de la fange d'Août et de la poussière de Mai."

"Eau de Juin ruine le moulin."

"Qui dort en Juillet jusqu'au soleil levant mourra pauvre finalement."

"Quiconque se marie en Août, souvent ne ramasse rien du tout."

"Septembre se nomme le Mai de l'Automne."

"Octobre en bruine, hiver en ruine."

"Quand Novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle."

"En Décembre fais du bois et endors toi."

"Les beaux jours de Janvier trompent l'homme en Février."

"Février souffle, souffle, et tue le merle sur son nid."

"Entre Mars et Avril on sait si le coucou est mort ou en vie."

"En Juin c'est la saison de tondre les moutons."

"Au mois de juillet, ni femme ni chou."

"Le mois d'Août fait souvent porter le deuil."

"Vins de Septembre font les femmes s'étendre."

"Octobre glacé fait vermine trépasser."

"Le vent de Novembre arrache la dernière feuille."

"Décembre prend, il ne rend."

"Qui se saoûle le 1er Janvier se saoûle toute l'année."

"En Février, toute oie de bonne race pond sur le fumier."

"Beau temps de Mars se paie en Avril".

"Le cèpe de Mai tue père et mère".

On enterre père et mère. Le printemps est perdu. Chaque année j'en perds un et les autres saisons tournent autour du printemps comme des couplets joyeux. Et après, on recommence...

BLONDE REDHEAD :"Futurism Vs passeism part 2"

Photos : Scènes de la vie quotidienne en Nabirosina. Avril 2009 (photo 1) et puis Avril 2010 (Photo 2). © Frb.

06:30 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De visu, Impromptus, Le vieux Monde, Mémoire collective | Lien permanent

lundi, 12 avril 2010

Un rien s'ébruite

"Tout dormait comme si l'univers entier était une vaste erreur"

FERNANDO PESSOA : "Le livre de l'intranquillité". Editions Christian Bourgois 1999.

Les objets m'échappent des mains. Toute parole me semble insolite. Le mot n'a rien à dire, rien d'essentiel. Il accumule l'inécoutable, l'inentendu ou l'inaudible. Doucement, je reprends la musique. Un fil mène aux lèvres serviles, au "Souvenir de chair", à "L'archéoptéryx". Tous, titrant le moment de quelques pièces acousmatiques de mon bon maître.

"L'archéoptéryx signifie "aile ancienne" en grec. De la taille d'un pigeon, cet oiseau était malhabile au vol. Ses doigts dotés de gros ongles lui permettaient de s'agripper aux arbres et aux rochers. Il est probable que l'animal passait beaucoup de temps dans les arbres s'aidant de ses griffes, de ses pattes puissantes pour grimper jusqu'au sommet. Il pouvait alors planer de branche en branche. Il semble aussi que l'archéoptéryx n'était pas capable de se percher de manière stable et qu'il avait besoin de courir pour atterrir. Il avait un bec et des dents pointues, utiles pour attraper ses proies. D'abord vu comme un oiseau, (théropode maniraptorien), qui se serait débrouillé pour "bricoler" tout un système lui permettant de voler, on dit (et nul n'en sera plus instruit), qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fût. On le considère plus souvent aujourd'hui comme un dinosaure et on dit que ses plumes, héritées d'autres dinosaures, mais d'un tout autre usage, ont été recyclées pour le vol à la suite de tentatives répétées ou d'un évènement inconnu (!)".

La bête fascine, je la vois s'agripper gauchement d'arbre en arbre. Je viens à la forêt comme d'autres loin de la plage, draguent les requins blancs. Un souvenir de chair près des arbres. Je touche l'écorce tiède d'un conifère comme si elle contenait déjà des milliers d'aiguilles fossilisées. Sur la plus grosse branche du cerisier en fleurs, l'archéoptéryx me surveille. A côté et partout, des milliers d'années remuent l'air, dans ce silence que j'imagine comme à la perfection, (à force de vivre en ville sourde et bavarde comme tant d'autres). Ce monde criblé de sons, je dois le reprendre à zéro. Il est dédale brûlant et "retour en arrière pour aller de l'avant", me dis-je. Sur la plus grosse branche du cerisier en fleurs, l'archéoptéryx lit dans mes pensées. Je suis un perroquet. Je repète bêtement ce que j'ai lu la veille. "Pour aller de l'avant ?". Je le vois ricaner... Quel avant ?

Photo : L'archéoptéryx du Nabirosina, tout simplement. Avril 2010. © Frb.

05:34 Publié dans ???????????, Art contemporain sauvage, Balades, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Mémoire collective, Objets sonores | Lien permanent

samedi, 10 avril 2010

Là bas

"Prenez cette parenthèse et me la tenez ouverte."

BORIS VIAN : extr. "Je voudrais pas crever". Editions J.J Pauvert 1962.

"L'art fait voguer la nef agile ; l'art guide les chars légers: l'art doit aussi guider l'amour."

Des heures de vie pratique à chercher toutes les possibilités d'un voyage sous une tête de lune allumant une passerelle, en plastique démodé, là bas entre Perrache en grève et la rue Casimir Périer. L'art je veux l'oublier. Le mêler au mouvement, à l'inégalité, ou à la précision d'un seul geste, pour déjouer peut-être l'illusion pointue du faussaire qui s'applique gentiment à versifier le monde. Mon savoir est fourbu et mon être s'en plombe, je cherche partout un point, une porte dérobée, une traboule arborée et des clefs molles à pendre au bout d'un mousqueton. Les vitrines de printemps sont accordées à mon dégoût. Il y a trop de musique partout, des robes à fleurs, des hommes bien mis aux ruts pimpants, prêts à offrir aux premières tourterelles, les meilleures tulipes jaunes, le meilleur restaurant, tout ce qu'il y a de meilleur pour fêter le printemps. L'abondance de la ville dégoûte. Je n'aime que l'héllébore, cette fleur qui s'ouvre en plein coeur de l'hiver et fleurit de Décembre à Mai. La légende raconte l'autre nom de l'Héllébore. Nous voici au pied du sapin :

"La nuit de la naissance du Christ, Madelon, une petite bergère qui gardait ses moutons, vit les rois mages et divers bergers, chargés de cadeaux, traverser le champ couvert de neige où elle se trouvait. Les rois mages portaient l'or, la myrrhe et l'encens, les bergers des fruits, du miel et des colombes. Madelon pensa qu'elle n'avait rien, pas même une simple fleur, pour ce nouveau-né d'exception. Un ange voyant ses larmes frôla la neige, révélant ainsi une très belle fleur blanche ombrée de rose : la rose de Noël".

J'aime aussi la tulipe, dont le vaste univers de Gunyat (Ier) nous rappelle qu'elle possède cette étrange majesté que n'ont pas d'autres fleurs. Et c'est là, sans doute, selon l'appréciation (un chouïa triturée, draponnez moi, Drolan !) du drang et novalcique Kloso (Ier, également), que le printemps embrasse l'automne et tout réciproquement. Notre fleur virant à l'antique :

"Tulipe était la fille de Protée (Dieu marin qui changeait de forme à volonté et prédisait l'avenir). Elle fut convoitée par Vertumne, Dieu de l'automne, aux attributs de jardinier, or elle restait insensible à ses assiduités. Vexé de son infortune, Vertumne se changea en chassa et traqua Tulipe jusqu'au fond des bois. Pour la sauver, Diane, soeur d'Apollon (dite la vierge blanche), changea la jeune fille en fleur qui s'épanouit au printemps. Depuis ce temps, chaque année au moment de la plantation, l'automne ouvre son coeur à la Tulipe."

Malheur à l'insouciant aroumeux (printanier ou automnal sans le savoir), qui irait offrir à sa bien aimée, un bouquet de tulipes jaunes, car on dit chez les pops qu'elle signifie "l'amour sans espoir", mieux vaut donc une seule "panachée" plutôt qu'un gros bouquet de jaunes, la panachée prouvera encore l'admiration, la rouge déclarera la flamme (ô souvenir des collections de cartes postales et autres reproductions du genre "langage des fleurs" peintes on ne sait plus par qui).

J'aime aussi les soucis en collision d'homonymie, tandis que la fleur (du souci) se réfère au soleil (encore lui !) vers lequel elle reste tournée tout au long du jour "solsequia", en latin signifie "qui suit le soleil", son pétale se mange en salade, l'autre souci, le sentiment, la préoccupation vient du verbe sollicatare, "tourmenter", "troubler". C'est le souci des rues contre celui des jardins, et le souci des champs bouclant enfin la boucle, tout au bout du chemin. Mes deux ânes en alerte s'appeleront cette année Paul et Charles, ils seront de pelage sombre à légers reflets roux, ils auront le regard très doux et même irrésistible, comme ceux des dames de l'époque Renaissance glissant sous leurs paupières des goutelettes à base de belladone, afin d'obtenir ce regard animal qui séduisait tant les messieurs, les yeux de Charles les yeux de Paul...

Nous sommes à travers champs. Nous avons traversé le monde, je ne sais comment, il y eût un bond, un saut en parachute, tant de sacs à traîner, de fardeaux à jeter, pour arriver ici.

Ici, je n'ai besoin de rien ni de personne. C'est ce que j'imagine. J'ai mon embarcation aux sommets des sapins. Je vis couchée dans l'herbe, les jours sont ours bruns. J'use mes yeux et mes mains à vouloir tout étreindre. La vieille terre se penche et des pensées violettes envahissent les jardins. J'ai les clefs de la barrière. L'horizon est ultime. Je suis ce qui advient. Et de cet intenable, cette querelle des villes d'où survint, impérieuse, la nécessité de partir, il me semble que par la discorde, peut-être par accident, de belles choses reviennent. Sont-elles plus vraies qu'avant ? Je reprends le livre D'OVIDE, devenue cale crétine, l'étagère poétique, à pied boiteux s'écroule, tout le cosmos se déchire page après page, peu importe. On mettra au feu ces fadaises et ces rimes quand l'hiver reviendra. Au feu les poésies d'amour pour que l'amour renaisse, au feu toutes les fleurs pour n'en saisir qu'un seul parfum, au feu les larmes du phénix, pour que son regard s'éblouisse, à l'automne au printemps, peu importe. C'est pareil.

Photo : Le chemin qui mène au sommet du mont St Cyr (Le plus haut sommet de la Bourgogne du sud à 771 mètres d'altitude), de là haut on peut voir les cimes neigeuses du Mont-Blanc, des Alpes, les monts du Forez, de l’Autunois, du Morvan, du Beaujolais et du Mâconnais... Et si l'on tourne à gauche, après les pommiers blancs, c'est la forêt profonde. Balade en Nabirosina. Extrait. Avril 2010.©

03:59 Publié dans A tribute to, Balades, Ciels, Impromptus, Mémoire collective | Lien permanent

samedi, 03 avril 2010

Le printemps est inadmissible

"When I am not this hunchback that you see,

I sleep beneath the golden hill"

LEONARD COHEN extr. "Avalanche" in "Songs of love and hate" (1971)

Un rade plein de douceurs atteint de gigantisme, à la terrasse de la Manille, j'ordonne mon bazar de printemps. Le soleil, ce tyran, m'impose son accolade. Je suis bien obligée. Comme chacun, je souris, mais les efforts de cette joie me désincarnent. J'aurais préféré sous la pluie épouser tout le gris, que certains disent "inavouable", me coucher sous un chêne, hiberner pendant l'éclaircie. Ici, je fais semblant de ne pas rouler sous la table. j'enfouis ce plomb (inavouable aussi), dans la note minuscule d'un expresso servi à demi-tasse avec cette noisette enrobée d'un chocolat malade, de couleur marronnasse. Trop pâle pour être vrai. Je paye. Je dis merci.

Dehors, tous butinent. Les affiches sont gaies. L'emphatique propagande happe les plus hostiles ; des jupes fendues, aux produits bio, plantes d'amazonie, miraculeux bronzants à base de jojoba, fluides hydratants (hyper), effet jeunesse (bonne mine), qui s'étalent en vitrine dans les pharmacies (parapharm). Des tulipes prépensées, de tristes myosotis tremblent dans les rocades tels des nouveaux nés à têtes de vieillards bleus, s'accrocheraient aux barreaux d'un berceau d'hôpital, plantes à l'air comme en serre griffant les murs polyvalents de quelque autre antichambre. Le printemps draine ses allergies. Une vague odeur d'ambre flotte rue d'Algérie. J'aurais aimé cueillir l'iris, en planter tout l'exquis dans le coeur du promeneur comme on plante un couteau sur un gigot ami. Oserait-on ?

Pour tenir la saison je récite sans reprendre ma respiration tout l'alphabet de gauche à droite, cela me distrait de l'ennui. Je me suspends au W ce signe blanc, agité d'un éclair. Je coche quelques mots au hasard "givre", "bonnet, "chamois" ou "ski". Et ainsi, les heures passent. Le jour est long, jusqu'à 20H38. demain, 39. J'exile des fleurs sur un manège, et me souviens de ces amants à tête de bouquets garnis qui baguenaudaient la parenthèse, montés sur des escalators, comme sur des échasses, vérifiaient en vitesse, leurs charmes irrésistibles, dans les glaces des grands magasins, où chaque angle toujours renvoie des reflets, mille boules de boites de nuit effaçant ça et là les tourments de nos essayages, ou grossissent démesurément nos humanités ébaubies. La belle saison attendrirait, ces gens, un brin de muguet leur poussera dans la main. C'est écrit.

Bras dessus, bras dessous avec un gusse à l'abordage de la saison du blanc et des soldes à 50% sur l'osier et les chaises de jardin, madame Machin menant monsieur fait ses emplettes. Je gambade en robe champêtre sur une savonnette au citron. J'achète deux piles non-dégradables pour alimenter mes engins, je tire à coup de Pentax sur un tag très anti et à la verticale, entre deux filatures, j'embrasse le répit. Dans 15 télévisions d'un magasin (hyper) un ministre parle de travail. La retraite à soixante dix ans. Et pourquoi pas à quatre vingt ? Et qu'il ne reste pas un seul être inactif sur cette terre. Tout devient possible. Il me tarde...

Il me tarde de partir, d'élaguer ce dédain, de flâner entre Houlgate et Le Havre d'adorer Lambersart, de visiter Maubeuge, loin des collines travaillantes, tuer les courbatures qui hantent la poésie, m'extasier à Limoges devant une soupière en porcelaine, aborder dans les granges la candeur d'une tête de cabri, puis d'aller saluer mon âne qui broute à l'infini avec les yeux battus de l'ange, mi pur, mi crétin, fixant (hélas, je ne suis qu'empathie!), avec toujours le même amour, son brin de bouton d'or.

Que cet étroit sillon couturé de bourgeons nous jette à l'inouï. Qu'un peu d'inattendu s'impose au lieu de cette peau de chagrin trop aimable, forçant le joug au spectacle de nos séductions. Légèreté dite de saison qu'une foule idôlatre cueille en son paradis et, fourrageant sans cesse au pays du soleil, s'en ride le sourire d'une joie grimaçante à en faire pleurer les pingouins. Tout le reste du temps, se cuivre dans les plis, sous ces écrans. Toto, nos hâles nous déterminent. Dans ces midis, préludes à quiches et à pizzas à moitiée croquées et laissées au milieu des pelouses, il nous est interdit tout autant de forniquer que de déposer des ordures. Toute cette solennité, indulgence pour qui renaît (A la ville et l'univers !). Etonnez moi Benoît, pardonnez les péchés et ouste ! qu'on en finisse !

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitæ, gratiam et consultationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus...

Etonnez moi Benoît ! mais avec d'autres vers ! je sors vite, et m'en vais égayer l'avalanche, peut être y retrouverai-je, la piste des rois mages, le rameau bien caché élu des mondes d'Alceste, et que les franges étincellantes des emballages de papillottes me dispensent de ces saloperies qui nous obligent chaque printemps à devenir plus beaux que nous mêmes. Je me déguise en flou de coquelicot, vêtue de tulle, je crapahute avec des breloques aux oreilles devant les vitrines de sandales de la "halle à sandales", j'achète des bougies parfumées "fraîcheur d'Avril", un truc à fleurs et du senbon, une note de fond à base d'héliotropine, caricature d'un idéal, je ris en portant mes cabas. A la terrasse du Voxx, je croise Fifi, Riri, bardés d'I.pod, de mp3. On se pète les bises et puis je m'assois. "Comment ça va ? Ché pas. Et toi ? Ca va ! et toi ? Ca va bien !". Le serveur apporte les bières. Les reflets de la "Mort subite" épousent le coucher du soleil. On parle d'allergies aux pollens : cyprès, bouleau, chêne, frêne, platane, du rôle déterminant du vent dans le transport des grains, des yeux rouges qui piquent et de l'action de l'histamine. La conversation bat son plein. Tout baigne apparemment, j'aime mon prochain, on m'aime. Je ne suis qu'amour, et lumière. Au grand secret, je traîne à Tignes, à Chamonix, à 2317 mètres d'altitude, un glacier coule lentement sur ma pente. Entre les Roches rouges et le dôme du Goûter, le glacier des Bossons m'appelle.

Photo : Le printemps n'est pas inadmissible sur la pelouse du Bordel-Opéra. Deux bienheureux en état de grâce photographiés dans la bonne ville. Une idée du centre du monde. Lyon, Avril 2009. © Frb.

00:35 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De visu, Impromptus, Le monde en marche, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent

vendredi, 26 mars 2010

Lis ta rature

"Mon coeur est un lexique où cent littératures

se lardent sans répit de divines ratures"

JULES LAFORGUE. Extr. "Complainte-litanies de mon sacré coeur"

Ici, Issy les baux, les beaux le cil est beau tissus t'y situent pisseux, pelissés plissés ce noir se noient.Les tueries laitues-riz cerises, ces iris s'hérissent Leiris de leurres fleurs pleurs peur beurre, meurent. Quand d'une simca cime étayée ayez essayée, honni cumul ! on y immacule, un maître mettre, 1 mètre, où le pire périr et tôt ! étau sans gouffre, s'engouffre, un nappaud n 'appeau, n'a pot de vivre ivre d'une vie pie divine vinaigrette regrette être crête, graine, nègre aigrelette, maigres lettres, ange mange lui l'île qui l'eût buté cul bleuté bulle culbutée de plâtre pas de pattes de pâtres. On en a des tartines, tartine de rêves tartinerait, raie des oracles, on râcle à s'enrhumer, s'emmurer. On jouillerait jouirait Rouget de têtes de rimes traîtres d'être mimis de figues mirifique. Puis, la veule des cinés l'aveu dessiné l'aveugle destinée, sous Lunel une aile, elle est maxi ma cigale maximale, on oserait hausserait, ô serrés on serait nos vols duvetés, volutes du thé voluptés. luttez ! puits puis laveux veut l'aveu, lave le ! frais des rapes d'âge d'oeufs frais se ferait des rats de dérapage s'oeuvrait au poing au point de prêle,plère, plairre de plaire. Simone ! si Rome est mal morne est l'âme à la main douée, la mama, l'amadouée de Douai m'a mise, mystère, ta misère atterre, à terre, aux guépillets, au pied au ô gué guêpier épiez démons des monts de sac à craie ça craquait, ça craquerait ça crassé, sacré crasse ma caresse à massacrer creux choeur qu'eux coeur.

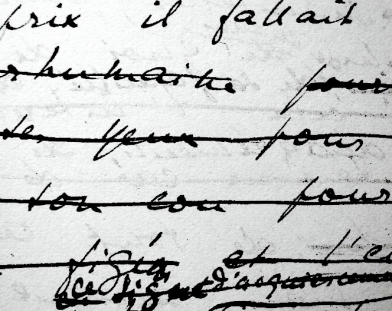

Photo : "Le prix des yeux, pour son cou" : ratures humaines ayant appartenu à... Nathalie SARRAUTE. (Extr, bibliothèque personnelle) reproduction. Mars 2010 © Frb.

samedi, 20 mars 2010

Dans la roue de Charles-Albert

"Je ne veux surtout pas qu'on dise de moi que j'ai de l'entrain, ni qu'on me compare avec ceux qui ont ou qui n'ont pas de l'entrain (j'emmerde l'entrain)."

CHARLES-ALBERT CINGRIA in "La grande Ourse". Editions Gallimard 2000

J'habite à l'écart, pas loin du bosquet de la colline, et devant les vitrines de la rue commerçante il m'arrive d'admirer les jolies assiettes à dessert en porcelaine de je ne sais où. Des scènes de chasses à courre défilent sous mon sorbet, je traverse la ville à vélo, finissant en roulant sans les mains, ma friandise, une petite cuillère en argent dans la bouche, ou dans la tête. Et je pense à CINGRIA, qui prenait de bonne heure sa bicyclette. (En route! Un vent léger, la vie est courte), à ses intitulés qu'on disait déroutants : "Eloge de ce qui existe tout simplement".

Une adresse à Paris, 59, rue Bonaparte tout près de Saint Sulpice, dans deux pièces à écrire des machins inclassables. L'idée de bâtir une oeuvre ne lui est jamais vraiment venue à l'esprit, la liberté de CINGRIA pour certains paraît une énigme. CINGRIA est parti en balade.

"Cependant, la bicyclette c'est un cheval" (cf. tranches de route")

Monsieur CINGRIA sera quelques jours injoignable, le voici au bord de la Loire :

"C'est si agréable que se réalise exactement ce que vous aviez prévu, si agréable de faire un petit goûter ainsi et puis de rêvasser modiquement sans fin sans être importuné par personne!".

Je respire l'air épais du Rhône, c'est si agréable de chercher en roulant un terreau généreux du côté de l'enclos des biches. Je jette des heures entières des croutons vieux d'un mois aux bêtes avenantes qui se mettent à m'aimer d'un amour authentique, leurs grands yeux en amandes tombés en servitude (pour l'âme magnanime et les beaux yeux de moi), m'offrent la douceur même. L'émotion des jours désoeuvrés de l'enfance prévoit des teintes crèmes irisées de verts pâles somptueux... Les yeux des biches, sont maintenant la seule chose qui ait de l'importance sur terre.

CINGRIA est à Berne, au buffet de la gare, toujours premier sur le motif, à saisir les point de possibles, juste au moment et par mille angles différents, de l'infiniment petit jusqu'au palpitant qui surplombe. Liberté de l'espace et liberté du temps. Il pédale en molletières, s'enivre de chants grégoriens et dégotte en souriant de vieilles chroniques enluminées, il se rêverait réincarné en copiste de monastère. Car Charles Albert est érudit et n'en fait pas tant étalage.

Je retrouve le chapiteau triste, où son bavard est dévoré "éternellement" par quelques drôles de bêtes. Des plantes glissent sur les pierres piquetées de jaune, les secondes s'éternisent polymorphes et calcaires. En ville, un passant encombré, promène sa vie entière dans une lourde valise qui semble grossir à mesure que l'homme la tire, tout l'espace s'amenuise. Une valise prise au délit de gigantisme, dont les roulettes minuscules émettent ce bruit des bétaillères qui vont aux prés et se dévissent de l'intérieur par une grande mâchoire métallique. Un ogre à cinq ou six wagons, nous entasse, et délivre nos âmes de la tentation des dérives.

CINGRIA devient membre actif de l'amicale des piétons de la capitale, on y retrouve Léon-Paul FARGUE. Confrérie de "Rois fainéants" qui croque les scènes de rues, avides de vieux pigeons... Toujours pas loin de Saint Sulpice. Les yeux décrochent les faits divers :

"Qu'est-ce qu'il y avait ensuite dans le journal suspendu aux grilles du métro Invalides ? Il y avait qu'un dépôt de bananes avait sourdement éclaté [...] Comme c'est Paris ça aussi".

Pas loin, non plus à cet instant, on aperçoit André DHOTEL, à l'effeuillage de l'écrivain, il loue bien haut "son art de parler d'autre chose". Des plus nantis, ou des jaloux, le trouvent médiocre, le disent même "piètre fantaisiste". Mais de chroniques badines en papiers assassins, CINGRIA prend plaisir à cogner dans ce qui se veut neuf, déplorant tous "les talents veules et les mystiques à l'eau de Javelle".

Dans une petite rue de presqu'île, chez Fernand Cingria père et fils, (négociants en vin, depuis 1883), l'enquêteur montre une vieille photo au patron, debout, large ossature, un béret vissé sur le crâne. L'homme regarde la photo celle qui montre un autre gars avec le même béret, aussi bien vissé que le sien. On lui demande : - "Vous êtes sûr que c'est pas votre frère ? ou peut être est ce votre cousin ?" - "Comment que vous dites ? Charles-Albert CINGRIA ? Ah ben, non, désolé ! Charles Albert CINGRIA ! ce nom là ne me dit rien !".

Ce nom dit rien ? Pourtant dehors assis par terre, Charles Albert fait des inventaires. Comme un gamin classerait ses billes, ses petites autos dans des boites en fer déglinguées. Presque pas vu, à peine connu. Certains jours, certaines gens disent l'avoir croisé ici ou là. De plus rares autres affirment qu'il se baladait rue de Nuits en plein jour. On le croise c'est à peu près sûr peut être tous les jours ici ou là. En vérité, CINGRIA , grimpe en danseuse, en molletières sur la plus belle colline du monde, vire d'un coup de tête un caillou. Puis comme toujours, re- disparaît.

CINGRIA était suisse, né en 1883 à Genève , il mourra en 1954, dans la même ville. CINGRIA bouffait le temps qui passait vite. Il laisse une malle qu'on ouvre bourrée à craquer de boîtes à clous, papillons de jour, et parmi des chiffons, un bazar sans message particulier. "Le bitume est exquis", "L'herbe est divinement tendre". C'est un jour merveilleux, CINGRIA, est passé chez nous.

NOTA : Le portrait de CINGRIA est ici très incomplet, un petit peu adapté, mais pas trop. Ce billet n'est donc pas représentatif de toute l'oeuvre et la vie de ce cher auteur encore trop méconnu. Le lecteur, (adoré), dont la sagacité n'est plus à encenser, (sans flagornerie, uh ! uh) aura compris que par tous les liens, il trouvera quelques chemins pour mieux découvrir ou redécouvrir le poète.

Photo 1 : Ceci n'est pas la bicyclette de Charles-Albert CINGRIA, mais c'est peut être sa sacoche... ? Ou celle de Fernand Cingria ? Photographiée juste en face du bordel Opéra. (La vélosophie à la rencontre des grands orchestres). Lyon attaché à ses créatures mécaniques. (celle-ci n'est pas tant non plus un vélo D'amour).

Photo 2 : Ce monsieur n'est pas René Char, ni Arthur Cravan, ni André Breton, ni Jean Dubuffet. Ce n'est (oh que non !) pas Louis Aragon, ni Jean Paul Sartre, et encore moins Gustave ou Alphonse. Il n'a même pas, bien qu'à l'aise, les bonnes grolles du père Blaise. Alors qui ? (Question à six sous messieurs dames). Indice complèmentaire : il ne veut pas qu'on dise de lui qu'il a de l'entrain. Si vous ne trouvez pas, retournez à la case départ. Si vous trouvez, vous gagnerez un tour de lyon à vélo d'une valeur inestimable à l'arrière de mon porte-bagage, (quand j'en aurait installé un) c'est à dire un certain jour, plus les félicitations de la maison. Vu à Lyon, juste en face de Morand Pont. Lyon. Mars 2010.© Frb.

17:06 Publié dans A tribute to, De visu, Impromptus, Le monde en marche, Mémoire collective | Lien permanent

lundi, 15 mars 2010

Comme un lundi avec une grosse valise rouge

Tous, un, chacun, les mêmes, mais sans la valise rouge, à lire : ICI

03:59 Publié dans Art contemporain sauvage, Certains jours ..., De visu, Impromptus, Le monde en marche, Le nouveau Monde, Mémoire collective, Transports | Lien permanent

dimanche, 14 mars 2010

Ville en Mars

Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se perdre. Les grands voyages les miens ne sont jamais qu'une succession de petits mis bout à bout comme des tiquets de métro. Mais quelle lenteur ! et quelle joie dans la lenteur !

NICOLAS BOUVIER : extr. "Lettres à Kenneth White" in "L'échappée belle / Eloge de quelques pérégrins". Edition Métropolis 1995.

Les ciels "marsiens" roulent des teintes charmantes sur nos silhouettes à rénover. Du haut de la colline, je contemple une ville en feu. Le sol est virginal. Sur ce point d'Ozanam, on dirait presque que la terre pleure. Je regrette la neige, ses cristaux transparents. Le printemps c'est l'hiver en moins gai comme toujours. Et qu'y puis je si la ville fait briller ses deux fleuves quand un seul suffirait ? Qu'ai je à voir avec toute cette flotte ? Y trouverai je des poissons-scie? Des cerveaux de Neptune ?

Pourtant, on aime les fleuves ici. Les deux servent et sans qu'on se l'avoue comme les longs corridors dans les vieilles maisons, ceux des caves, des greniers, on les aime, juste parce qu'ils sont là. L'un invite aux guinguettes aux pique-niques, et l'autre a ses naufrages. Un vent qui pousserait, si l'on se laissait faire, à glisser corps entier. Un tourbillon happerait, on se mettrait à avaler tout le "caché" l'ésotérique, de "cette ville dite des mystères". Dans la Saône on se baigne, dans le Rhône on se noie. Entre les deux, les bouchons des mères coutumières roulent des quenelles, remuent des sauces dans des caquelons avec de grosses cuillères en bois.

Lyon est une ville lente, une ville où l'on marche presque sans s'y trouver. A deux pas du Dôme de Soufflot je me lie aux arcades des grands cloîtres austères, au silence éprouvant des hopitaux anciens. Là, des bancs bienveillants accueillent les petits jardins qu'on dirait quasi dévoués aux presbytères. A Saint Nizier, gothique, je rêve d'animaux fabuleux de chimères, ou de Quasimodo. Chaque jour sous mes pas glissent des pierres précieuses.

Je serai là, en pensées, sur les pavés du vieux St Paul, frôlée du grain presque italien des façades rosées, fenêtres de demi-geôles où se reflète la Saône, l'autre fleuve apaisant, sur mille bris de verre irisé, mille reflets, quand la nuit tombe et que les autos minuscules vont par le quai Chauveau rejoindre la campagne. L'indifférence est vaine, je ne puis la fixer, ni lui assigner un bercail comme un de ces cafés de jour où tout se boirait gentiment, entre des douloureuses à rallonge, toutes insubmersibles. Un coin aimant comme une auberge pas loin d'une bibliothèque, où d'un musée, petit, le bien nommé St Pierre, l'ancien Guimet...

Au printemps chaque année recommence mon hiver. Je regrette la neige et la luge effacée. Cette route impossible qui traverse les rails d'une gare désaffectée, ensorcelle tout autant le corps que les esprits. Une main surnaturelle en guiderait l'aiguillage, le déroulerait à l'infini pour prolonger d'un trait la ligne d'horizon. Toutes destinations se recroiseraient sans cesse dans le désordre. On rêverait de s'y perdre, le dédale hanterait. Mais la ville est petite et ne peut faire autre chose que tout rêver petit, ceux qui ont essayé d'étendre l'aventure se sont un jour ou l'autre retrouvés le bec dans l'eau. Deux fleuves ! il faut ce qu'il faut...

Ici un choeur antique réciterait un prologue. Là bas, levant le coude et dansant sur un pied, quelques pochards de Vaise, de Couzon ou d'ailleurs ressentiraient sur toute colline, (surtout celle qui travaille) l'étrangeté d'une Saudade un peu à nous, qu'on appelle désormais, ici "Le mal du soir" . Ils agiteraient gaiement ce petit ballon rouge légèrement transparent qui fait les nobles distractions. Un jour de plus, un verre encore, et voici conjugués le mauvais sort et cette espèce de liberté qui file entre les doigts comme autant de ruisseaux incapables de rejoindre ni les deux fleuves ni même la mer mais raptés par d'autres cours d'eaux, ils seront simplement digérés sans le savoir.

Plus loin, le mouvement des forêts et des plaines, élaboré par des génies (ceux de Morand, jungle à trois balles) finiront au fond d'une bouteille tandis que leur dame, inlassable, guettera le retour d'un amant (éternel), en faisant tapisserie, juste au dessus de nous et peut être pour nous.

Il nous faut encore endurer les heures de pointe et les passages cloutés. La quincaillerie, l'absurdité du feu qui passe du vert, orange, puis au rouge, et ainsi de suite toute la journée etc... Tandis que le tramway, bestiole paranormale, enchenillée de diodes, promet les métamorphoses des soirées, revenants des voyages houblonneux, gueule en cerise, trimballantes bergères affalées un peu saoules dans une machine de science-fiction.

En bas des escaliers, juste après l'esplanade, les corps s'animent de liaisons infinies. Toute chose s'en contamine. Tout objet s'en trouve déplacé. Enfin, des âmes traboulées s'unissent. La durée vient à terme, ruine tout sans rien différencier, qu'importe celui-ci ou celle-là. Un corps fait parler l'autre, étend les formes à d'autres villes. Aux deux fleuves on vendrait son âme pour deux secondes d'incarnation extra-liquide. Ce serait bien de se dissoudre, peut être pour n'avoir plus à payer la minuterie des allées collectives, ni avoir à subir la tête commèrante de mademoiselle Manchon, ouvrant le matin, de l'intérieur de sa cuisine, les volets de son rez de chaussée, fidèlement aigrelette dans sa robe de chambre en pilou et ne plus l'entendre nous héler avec cet air impunément complice qui nous met la honte en dedans : "Vous avez vu ! ah les voyous ! ils ont encore taguée des sottises sous ma fenêtre !" .

Cette affaire là ne peut pas aisément se solder, elle est routinière autant que furibonde. Livrée à la pureté des flots, du flux, et des rapidités, moins vives que nos ombres laissées en je ne sais quelle prairie du Parc où des biches sucent des croûtons. Il manque peut être l'exaltation, la beauté sensuelle d'une capitale. Ici tout se meurt en vitrine, l'étuve est en chaque saison. Ici tout crève et se relève arrosé de luxe ou de Saint Jo, parfait en bouche, avec son joli nez de pêche, de géranium et d'abricot. Tout dépend de ce que l'on cherche ou de ce que l'on évite.

A la station Hôtel de Ville correspondance Croix-Rousse et Cuire, j'avale une raie manta vite fait. Les ciels changeants de Mars n'ont que faire de cet aquarium. Trois minutes c'est parfois plus long que tous ces voyages en avion, trois minutes, une éternité, à creuser d'un oeil torve, le vieux tunnel couleur charbon pour cueillir fraîchement le signal du bruit grave des mécaniques, toute la pseudo téléphérie : deux wagons à fauteuils velours, plus jolis qu'un salon de poupée. Ce petit véhicule d'élévation, qui cahote jusqu'aux cimes, on l'appelle "la ficelle". Il faudrait que s'ajoute à ce court instant de ténèbres, une légère illumination. La joie y serait si profonde que peut être le fil lâcherait... ?

Photo 1 : Le ciel vue du boulevard de la Croix Rousse, côté mairie du 4em. Un sommet de premiers bourgeons, (qui travaillent à l'avènement d'ombres à venir, estivales, bien évidemment !) un appel au retour d'Alceste, où se cache-il, le bougre ?

Photo 2 : Comme un interlude en forme de mur (ou de murmure). "Ils ont encore tagué le mur de Melle Manchon ! ah les voyous ! et que fait la police ? On se le demande... Est ce que tout cela ne mérite pas la guillotine ? les graffeurs pendus par les pieds place Bellecour ! pour montrer l'exemple à nos jeunes !". Vu à Lyon sur la façade de la maison de Melle Manchon, à côté de sa fenêtre de cuisine, en plein coeur de la Tabareau. (Une photo bien sympathique, oh un tout petit graff très enfantin, discret, tout petit, ne tirons pas sur les moineaux)

Photo 3 : Retour au point précieux où l'indolence est souveraine. Nouvelles berges du Rhône à deux flots du printemps, au niveau parallèle dans le glougloutement ou berceuse d'une fausse rivière, (notre Mississipi à nous) plus jaune que les amours du vieux Tristan (Corbière évidemment). Photographié à Lyon Mars 2010 © Frb

14:15 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De visu, Impromptus, Le nouveau Monde, Mémoire collective, ô les murs ! | Lien permanent

vendredi, 12 mars 2010

Icare II

Si vous avez loupé le début vous pouvez cliquer sur l'image

FREDERIC NIETZSCHE : extr. "De l'arbre sur la montagne in "Ainsi parlait Zarathoustra". Editions Flammarion 1996.

Photo : Des arbres s'élèvent au printemps sur la colline (qui travaille). Peut-être s'envoleront ils en Avril ? Photographiés sur le Boulevard de la Croix-Rousse à Lyon en Mars 2010. © Frb.

21:50 Publié dans A tribute to, Art contemporain sauvage, Balades, Ciels, De visu, Mémoire collective | Lien permanent

jeudi, 11 mars 2010

Albatros et pigeons

J'avais de la grandeur, ô cher Missisipi

Par mépris des poètes, gastéropode amer;

Je partais mais quel amour dans les gares et quel sport sur la mer

Record ! j'avais six ans (aurore des ventres et fraîcheur du pipi !)

Et ce matin à dix heures dix le rapide

qui flottait sur les rails croisait des trains limpides

Et me jetait dans l'air, toboggan en plongeon

C'était le cent à l'heure et malgré la rumeur

Le charme des journaux enivrait les fumeurs [...]

ARTHUR CRAVAN extr "Langueur d'éléphant" in "J'étais cigare". Editions Losfeld- Le terrain vague. 1971.

Tous sont revenus ravis de la classe de neige. Ils ont posé leurs moufles, leurs bonnets à pompons, pour amener le printemps au point le plus fondant, albatros et pigeons, du Placebo dans la prothèse, passeront le pont jusqu'aux arbres encore faibles de la forêt Morand, où près du square, en îlots verts occupés par l'interflora faussement passeïste, des amants en chemises bleu blanc beige, achètent les premiers bouquets de jonquilles pour qui là haut les guettent sur la plus haute branche du parc de la Tordette. Mésanges, bergeronnettes. Attendri par les premiers chants qui firent glisser les neiges, partout un solitaire se meurt dans les pollens. Partout des vieilles pies devisent du printemps, partout de la jeunesse couchée déjà dans l'herbe, (ô pelouses interdites !) se roule des gamelles et des pétards à la peau de banane sèche aux sorties des cours de physique. Melle Pugeolles s'en retourne à l'heure qui est l'heure dans sa petite 2CV violette, corriger son tas de copies, l'analyse d'un poème de VERLAINE. "Les Saturniens", aubaine ! "je vous distribue les enfants, ce polycope bleu, vert, rose ! que veut dire saturnien dans le poème ?" "les ingénues", soleils couchants. Rossignols. Des souvenirs, une promenade obsessionnelle... "Que me veux tu, mémoire ?" VERLAINE plié, poltron, "son chant d'amour est un chant de printemps", les cheveux, les pensées, tout est soumis au vent. Albatros et pigeons font l'école buissonnière. Dans ma tour, ce donjon en mode cadet rousselle, je m'entiche de BUFFON ou COMTE GEORGES LOUIS LECLERC DE.. toute l'histoire naturelle se grave dans la chair blanche et JEAN DORST moud du grain près des cloches.

« La vieille et toujours jeune histoire naturelle n'est pas morte, bien au contraire elle a encore de beaux jours devant elle. Il nous reste encore beaucoup à apprendre avec une paire de jumelles et une loupe, surtout avec nos yeux ! [...]

Voilà nos yeux qui pêlent sous le coucher de soleil vaguement florentin quand les péniches tanguent molles sur le fleuve menteur lèchant les quais du côté du sixième, du sixième sens peut être. Ainsi albatros et pigeons, pourquoi pas hiboux ou corbeaux ? s'éprendront d'un bateau, de 1869, treizième poème des "Fêtes galantes". L'eau reste sombre la pythie de Lugdumum donne des soirées crépusculaires, l'indécision des passagers cède à la flemme. "Arrête de rêver et travaille!" crie mademoiselle Pugeolles, tout en haut de l'estrade où poussent des champs de tulipes rouges et des vivaces hybrides, des pivoines arbusives des pivoines herbacées aux étamines fines "tiges grêles supportant l'anthère, forme aplatie comme un limbe de feuilles" ô Nymphaea ! Voilà que le bateau s'enivre...

"Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais".

ARTHUR CRAVAN prend la relève. Le taureau par les cornes. Le printemps sera intranquille. J'ai des Fortuna bleues en poche ainsi je m'échappe parée. ARTHUR CRAVAN va sous les jupes des filles, renifle, printanier, de son nez aristocratique, puis éclaire ma lanterne mieux que dix soleil d'Août "Chaque fleur me transforme en papillon". Je cours sur la haute route, ce jour est jour de joie, le colosse revient des Caraïbes. Cela fait des mois je l'attends. Albatros et Corbeau vadrouillés de Boeing, traversent le pont Morand. Aux pas pesants, leurs grosses bottines épousent un goudron solidaire sur lequel tous mentalement ne cessent de s'envoyer en l'air.

Entraîneur aimantant albatros et pigeons,

à cette allure folle, l'express m'avait bercé

Mes idées blondissaient, les blés étaient superbes,

Les herbivores broutaient dans le vert voyou des près

J'étais fou d'être boxeur en souriant à l'herbe.

Un grand type inquiétant, bûcheron dans les forêts trace à grands pas la buissonière : " Dans la nature, je me sens feuillu, mes cheveux sont verts". Je suis ... Je suis. L'autre Arthur, qui trace la ville, malade de ne pas être plus loin à chevaucher peut être, des girafes et des éléphants, ou tout simplement, la donzelle, Madame DELAUNAY en personne épouse de...

"Je ne prétends pas que je ne forniquerai une fois madame DELAUNAY, puisqu'avec la grande majorité des hommes je suis né collectionneur [...]"

"Ah nom de Dieu ! quel temps et quel printemps !"

Photo : Pigeons ou albatros longeant le bordel-Opéra et ses loupiottes venimeuses (hors champ) ; juste avant de passer le grand fleuve sur un(e) mode jeune à l'éveil du printemps. Photographiés en Mars 2010 à Lyon. © Frb

22:31 Publié dans A tribute to, Balades, De visu, Impromptus, Le monde en marche, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent

mardi, 09 mars 2010

Préface

"J'avais entrepris une lutte insensée ! Je combattais la misère avec ma plume."

HONORE DE BALZAC : extr. "Le lys dans la vallée". Editions Gallimard 1972

Si vous avez loupé la période rose, cliquez sur l'image

CHICHA LIBRE : Six Pieds sous terre

Photo : Vue en traversant "Vitton la riche", une dame assise sur sa maison, et qui avait peine à relire sa liste de non-commissions. Lyon, Cours Vitton, Mars 2010. © Frb.

03:48 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De visu, Impromptus, Le monde en marche, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent